编辑:新农人

首先,说一下“枯萎病”—-blight, 其实在植物病理学上,blight主要描述的是染病植物的症状, 并非一定是由于某一类病原引起的特定病害(常见植物病原有细菌,真菌,病毒,线虫,原生动物等等)。blight的症状主要表现为植株茎,叶,花变为棕 色,褐色,直至死亡。举几个图例(资料来源:维基,forestryimages): Apple fire blight-常译为苹果火疫病

Apple fire blight-常译为苹果火疫病 著名的potato late blight-马铃薯晚疫病。

著名的potato late blight-马铃薯晚疫病。 pine tip blight-姑且译作松尖叶枯病吧。

pine tip blight-姑且译作松尖叶枯病吧。 乱入。右上三块,饼干叶枯病23333

乱入。右上三块,饼干叶枯病23333

通俗地说,所谓的Blight,就是指植株的部分或者全部干枯,死亡。

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

简介一些著名的名字里带blight的植物病害

Southern corn leaf blight-玉米小斑病,由一种真菌, 异旋腔孢菌 (Cochliobolus heterostrophus), 侵染玉米叶片后形成小的黄褐色病斑,甚至覆盖整个叶片,被侵染的籽粒可被一层黑色霉菌所覆盖,被侵染的幼苗可能在播种后几周之内就迅速死亡。1970年左 右美国广泛种植的一种杂交玉米对这个菌的耐受特别差,那一年全美15%的玉米都被这个菌干掉了,直接经济损失大致在10亿刀左右。

Potato late blight, 著名的马铃薯晚疫病,由一种卵菌,致病疫霉(Phytophthora infestans)引起。 这种卵菌直接导致了1845年的爱尔兰土豆绝收,并直接导致了之后的爱尔兰大饥荒。 染病植株叶片枯萎,然后整株植株死亡,马铃薯块茎腐烂。

这种土豆可没法吃。

Chestnut blight-栗疫病,符合题主问题中“可能造成某类作物灭绝的病害”的标准 。此病由一种真菌,栗疫病菌(Cryphonectria parasitica)引起, 真菌侵染并杀死树枝或幼树的树皮部分,引起溃疡,从侵染点开始形成环带,环带以上的叶片枯萎,死亡,最终耗尽栗树的能量,树根坏死。没有任何栗树能够幸免。从1904年在北美初次发现此病到现在,导致的一个非常悲伤的结果是(资料来源:课堂笔记。。。。):

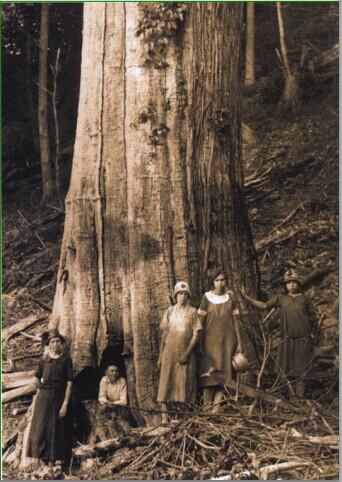

在此病传至北美之前,这样的栗树并不少见:

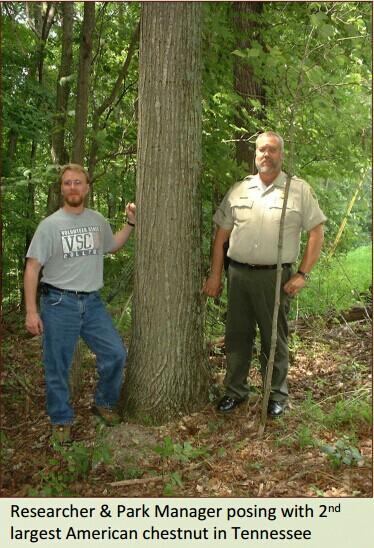

而现在,应该是田纳西州第二大的栗树是这样(这种照片应该是2013年之前的,不知现在怎样了): 栗树是重要的木材来源,同时为野生动物提供食物来源,研究者当然在寻求方法拯救 栗树,已有研究团队在进行相关转基因方面的研究。

栗树是重要的木材来源,同时为野生动物提供食物来源,研究者当然在寻求方法拯救 栗树,已有研究团队在进行相关转基因方面的研究。

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

关于植物的抗病机理可以看我写的另外一个答案,但是写的比较无趣。。。

植物自身是如何抵御外来致病菌的? – 张珂的回答

这些机理并非万无一失,那现实中存在有哪些可能造成某类作物灭绝或者大幅减产的病害?除了上文提到的Chestnut blight-栗疫病还可以举出几例:

比如目前答案中提到的 柑橘黄龙病:争分夺秒,改变基因,拯救橙子。<– 这篇纽约时报原文&果壳译文写得非常全面非常好了。 我所在的佛罗里达大学柑橘教育研究中心以及植物病理学系可以说是世界上最大的柑橘研究机构之一(种柑橘技术哪家强,美帝佛州找CREC), 每周一次的学术报告里至少是有一半和黄龙病有关(因为研究黄龙病好拿经费啊!)。于是我稍微说些这篇文章里没有提到的点 (资料来源:UF/IFAS Citrus Extension: Plant Pathology,以及不完整的学术报告笔记):

黄龙病最先于1919年在中国被发现,叶片症状表现为叶面出现不规则黄绿色斑点, 叶脉变黄。

所以英文可以称为citrus greening,也可以称为Huanglongbing/HLB (听各种口音的Huanglongbing真的非常,非常,逗)。

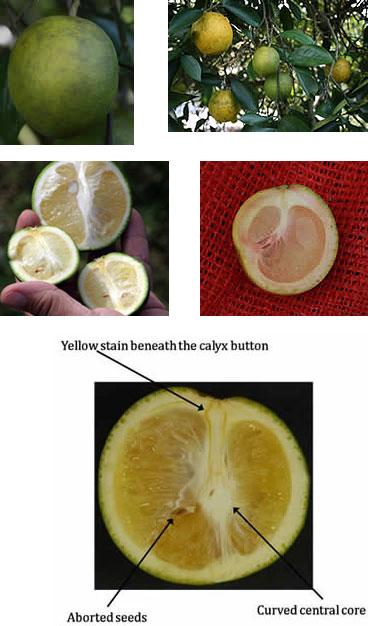

染病植株结出来的果实是这样:

小,偏心,酸,涩,没法吃,没法榨汁。

病原菌Candidatus Liberibacter spp.感染所有柑橘属(Citrus spp.)的植物,包括各种橙子橘子柚子柠檬,目前没有任何已知的柑橘属植物对其免疫。

病 原菌的载体主要是Asian citrus psyllid亚洲柑橘木虱,体长小于2mm, 携带病原的木虱在健康植株上取食的时候就能传递病原,显然种植者无法把整个果园都包起来。而且此病有若干年潜伏期,就算移除已经表现出症状的植株,果园里 的其他植株也早就感染了。

目前最有效的防治手段还是喷杀虫剂防治木虱, 及时移除染病植株,对病原菌本身,基本没辙。而在潜伏期,未表现症状的染病植株依旧能有一定的比较稳定的产量,果园也能有一定的利润, 所以面对保持若干年的盈利,还是一把火烧了一了百了,这样的选择其实是很艰难的。

佛罗里达是美国柑橘的主要产区,州花就是柑橘花。 连默认款的汽车牌照上都是橙子

但因为黄龙病而损失惨重,许多种植园已经整个消失,果农们只好改种别的作物,比如蓝莓。。。真是非常伤感啊。。。。

比如香蕉黄叶病: 多年以后,我们还有香蕉吃吗?

比如曾经也是毁灭性的病害,现在却已经借助转基因技术解决了的木瓜环斑病毒papaya ringspot virus. 染病的木瓜叶片畸形,果实上出现深绿色环状斑纹并且口味怪异,甚至植株整体死亡。

转基因木瓜中则导入了一种抗环斑病毒基因,对环斑病毒的抗性显著提高,目前在包括中国和美国在内的多个国家和地区都获得了转基因生物安全证书并广泛种植。 图中,中央部分为转基因木瓜品种"Rainbow“(太可惜了,不是Rainbow Dash),周围为非转基因木瓜,疗效显著。

图中,中央部分为转基因木瓜品种"Rainbow“(太可惜了,不是Rainbow Dash),周围为非转基因木瓜,疗效显著。

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

但是这个世界上真的有一种唯一的生物能干掉所有的农作物么?

知乎上有一个关于这个设定的讨论 《星际穿越》中,枯萎病的设定是不是有欠妥当?

(我个人认为,评价科幻片的设定是否妥当本身就不甚妥当。)

在目前的植物病理学研究中,还没有发现。 打个不是特别恰当的比方,这就好像是: ”你可以在同一时间欺骗所有的人,或在所有时间欺骗一个人,但你绝不可能在所有的时间欺骗所有的人。“

而这么科幻的问题又好难回答,所以我想换一个方式来回答这个问题:植物病原菌的寄主范围是由什么决定的。(资料来源:Host Range Determinants in Plant Pathogens and Symbionts, 但是好像太复杂了,这里有个简单的中文版本http://journals.im.ac.cn/wswxtbcn/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=92050299 ,好像还是很复杂,我自己都懒得看,我通俗地说一下。。。)

不同的植物病原有不同的寄主范围:一个/若干栽培种(cultivar),一个/若干种(species),一个/若干属,一个/若干科……而有的植物病原菌只侵染植物的根,有的只侵染茎,有的只侵染木质部,有的只侵染韧皮部,各有所好。

病原菌侵染植物实际上是一个非常复杂的过程,涉及很多分子的相互作用(说了跟没说一样)。

例 如在侵染早期,一个接种体(可能是细菌细胞,真菌孢子,菌丝碎片等等)粘附到植物表面,或者通过伤口/气孔等自然开口进进入植物体内时,有一个特别重要的 病原和寄主相互识别的过程,病原要”感知“到:”嗷!这是我喜欢吃的东西!“才能被激发,进行孢子萌发或者细胞分裂等等扩展自己的地盘的活动。不同的病原 菌携带有特异的受体,能识别寄主/非寄主产生的特殊的产物(可能是糖类,氨基酸,酚类,等等)。

不仅病原能识别植物,植物也能识别病原,”艹,这特么是病原,滚粗!“,然后激活特定的基因,产生特殊的抵抗病原的化合物A,来阻止病原侵染。

在一定的条件下,而有的病原又能演化出抵抗这个化合物A的化合物B,来坚持不懈地试图侵染。

同样,在一定的条件下,而有的病原又能演化出抵抗抵抗化合物A的化合物B的化合物C,来继续保护自己。。。。

。。。

。。。

。。。

我不是在逗闷子这是真的,植物和病原菌之间相互作用的过程就好似一场军备竞赛。就是这些许多的化合物ABCD,把植物病原的寄主限制在一个相对小的范围内。

我们所看到的植物病害症状,实际上是病原菌冲破了重重阻碍最终功夫不负有心病原的结果,只要其中有任何一个小问题出差错,病原菌都无法侵染。在自然界中,绝大多数情况是,随机的病原落到随机的植物上:

病原:。。。

植物:。。。

病原:。。。

植物:。。。

病原:卒。

—-和落在石头上没区别。

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

————————————自由散漫的分界线———————————

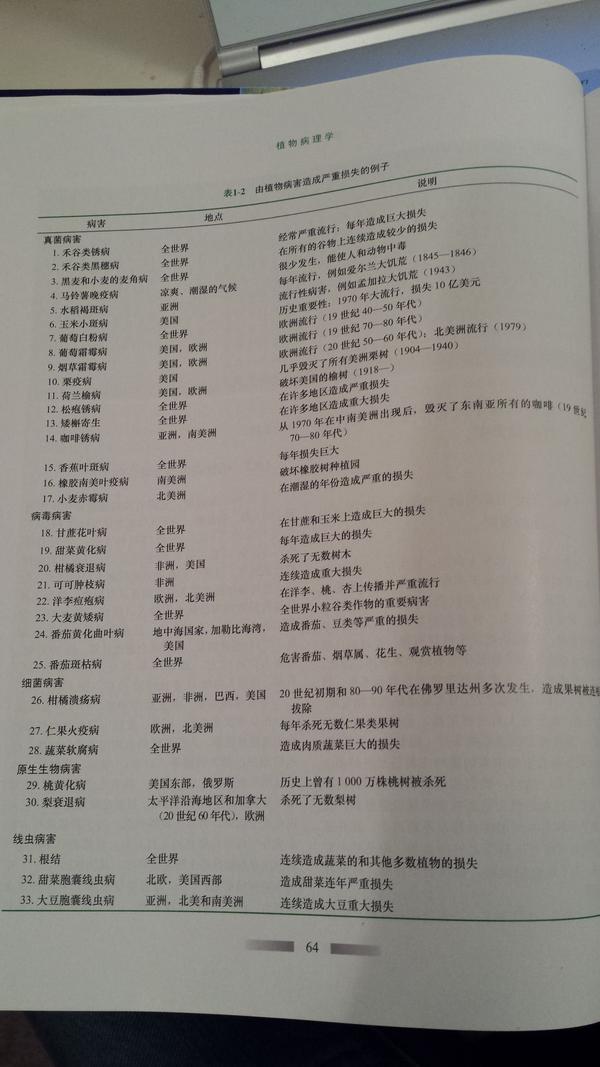

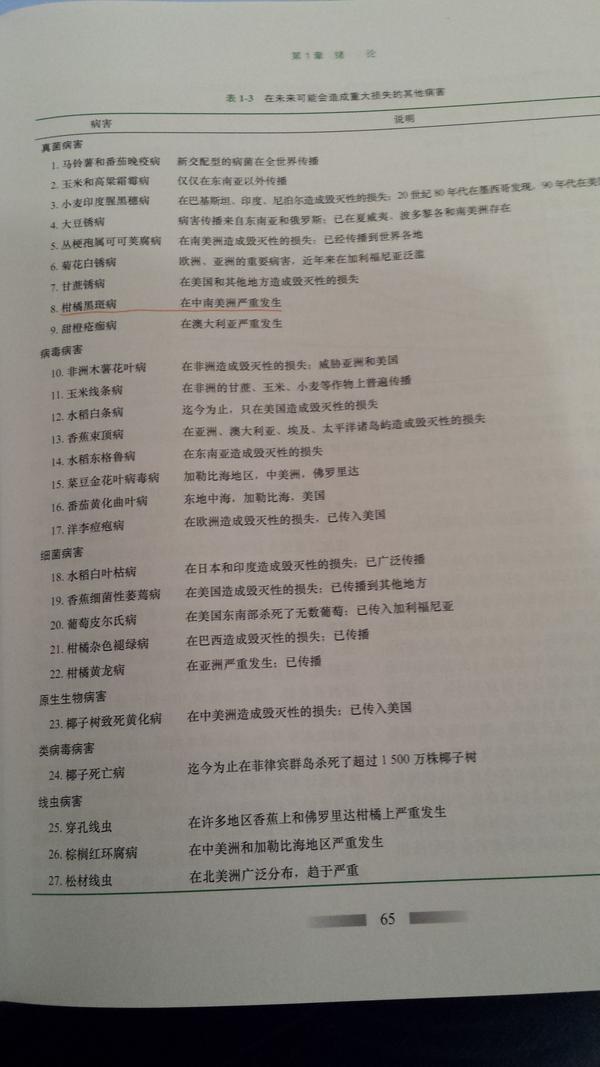

最后插入两张资料图片,我比较懒,这种东西当然不可能手打出来2333,不过不知为何没法调方向,大家受累扭脖子啦!

(划掉)这些例子说明植物病理学家有许多的工作机会!!!(划掉)

(划掉)这些例子说明植物病理学家有许多的工作机会!!!(划掉)

这些例子说明,大家请不要认为现在能随处购买到粮食果蔬,大家好像并不愁吃,人类的农作物生产就没有问题。地球上的人只会越来越多,如何减少作物生产中因为病虫害引起的损失,如何从新的毁灭性的病害中保全某些作物,如何解决贫困地区比如非洲的农业问题(必须要有金坷垃!),在非专业人士看不到的地方,可是有一大群人在做着非常,非常多的工作的。

最著名的例子之一就是,栗子。

不是国内的板栗,而是北美的栗子。

在一百多年前吧,那时候栗子是美国东北部重要的经济作物。与中国、日本的栗子不同的地方在于,由于地里的隔离,北美的栗子树从来没有感染过栗疫病————Cryphonectria parasitica, 也就因此几乎没有抵抗这种疾病的基因。所以当栗疫病的病原随着国际贸易来到北美大陆的时候,几十年内,北美大陆的四百万株栗树被毁灭殆尽。在北美栗子毁灭 之后,其曾经的生态位被橡树替代。但是由于橡子从食用的角度上讲无法和栗子相提并论,几十年来美国的植物学家们一直在利用于东亚品种杂交等方式延续北美仅 存的少量栗子并尝试恢复栗子的生产。

希望能在有生之年看到他们成功吧,反正美国的栗子特别贵,每次想到北京的糖炒栗子都要流口水……

另一个例子就是1850年前后晚疫病导致爱尔兰土豆的毁灭,引起了大饥荒。

最现实的一个例子就是香蕉。上世纪五十年代之前种植的香蕉品种大麦克已经被真菌Furarium oxysporum f. sp. cubense 给毁灭了,取而代之的是对此病菌有抵抗力的华蕉,也就是我们现在吃的香蕉。不幸的是,近几年能感染华蕉的真菌变种已经出现了。而由于作物香蕉无法通过种子繁殖基因单一,使得全球香蕉种植再次遭到打击的可能性仍然非常大。

总之就是不论历史还是现实都告诉我们能摧毁一种作物的病菌是存在的,并且仍然有再次出现的风险。